当《书画里的中国》第三季陈威地坛写生慢直播进入 “深入刻画” 阶段,镜头里的画面开始有了 “呼吸感”:银笺宣纸上的古柏,不再是简单的轮廓,而是从树根到树梢,都透着一股历经百年却未减的生命力。这场直播的中篇,没有华丽的特效,只有陈威握着毛笔的手,在 “一笔一墨” 间,将古柏的 “生命密码” 拆解、重组,让观众看见传统山水画技法如何在当代写生中 “活” 起来。

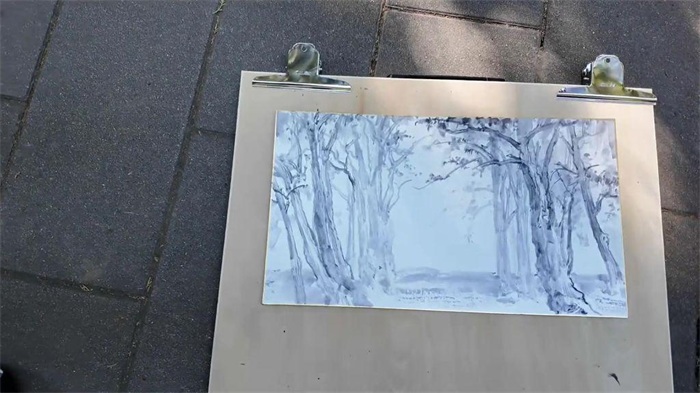

“树根要画出‘从土里长出来’的劲儿。”直播中,陈威的笔尖蘸了淡墨,却没有直接画树根的轮廓,而是用 “放松写意的笔触” 在根部轻轻晕染,再用浓墨点出几处结节——这处细节,藏着他多年的写生功底。作为曾连续三年获中央美术学院写生作品展优秀个人奖的艺术家,陈威最懂 “写生不是复刻自然,而是提炼自然”:他会俯身观察树根在泥土中的隐现状态,再用笔墨 “补全” 自然中不明显的结构,让树根既有 “扎进土里” 的扎实感,又不失水墨的灵动。他参展“巴山蜀水全国山水画教学研讨会”时的作品,亦是在写生中捕捉山水的“生长感”,如今这份能力,化作了地坛古柏的 “生命底气”。

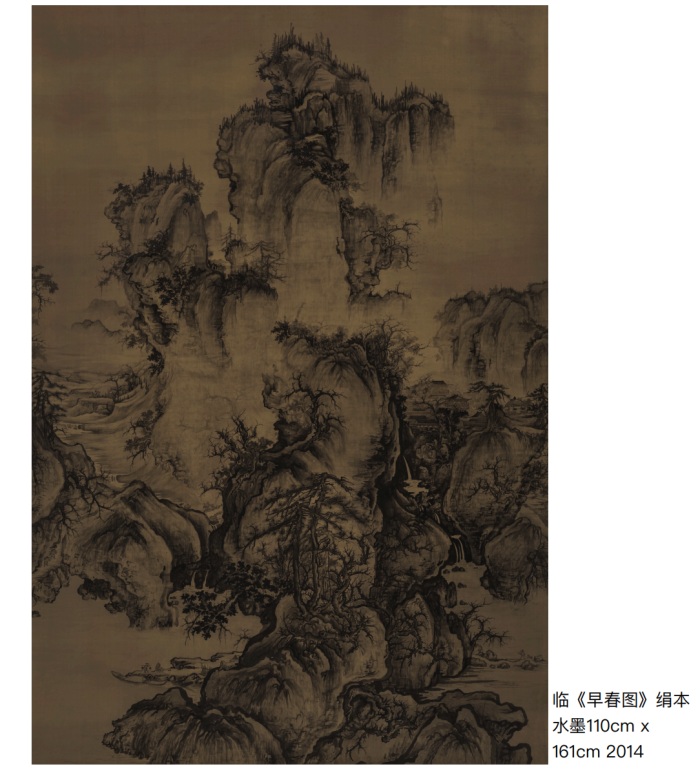

画到树干中部,陈威停下笔,对着画面思索片刻:“树的姿态不能雷同,每棵树都该有自己的‘性格’。” 他拿起干净的毛笔,蘸了稍浓的墨,为旁边一棵小树调整枝干的倾斜角度 —— 有的树干向左微弯,似在与主柏呼应;有的树梢向上翘起,似在追逐阳光。这种 “姿态多样性” 的把控,源自他对 “树法” 的深耕:作为山水画的基础,他曾临摹北宋郭熙《早春图》获中央美术学院年度优秀作品展一等奖,将古人“树法”的精髓烂熟于心,如今在直播中,他却打破“概念化”的临摹,让每棵树都带着地坛的 “地域气质”。直播弹幕里,有观众留言:“第一次发现,树也能有‘表情’”——这正是陈威想要的效果:让观众从笔墨里,看见自然的鲜活。

“要分三遍画,不能一次画死。”当画到枝叶时,陈威的节奏更慢了:第一遍用淡墨铺出叶子的大致分布,第二遍用稍浓的墨点出密集处,第三遍再用浓墨强调几处关键的枝梢。这种 “多遍积墨法”,是他从硕士阶段研究“山水画造境”时总结的技法,就像他的《飞雪系列》,亦是在一遍遍积墨中,让瀑布的轻盈与山水的厚重形成对比。此刻用于古柏,淡墨的枝叶如薄雾环绕,浓墨的枝梢似钢针挺立,疏密之间,既有 “古柏苍苍” 的沧桑,又有 “新叶萌萌” 的生机。而他偶尔抬头观察实景的动作,更让直播多了一份 “真实感”—— 没有凭空想象,只有 “自然观察→艺术提炼” 的严谨。

这场直播的中篇,陈威用笔墨“解构”了古柏的生命:从树根的“扎土力”,到树干的“韧性”,再到枝叶的“呼吸感”,每一处细节都不是孤立的,而是共同构成地坛古柏的“生命群像”。而观众透过屏幕看到的,不仅是一幅逐渐成型的画,更是一位青年艺术家对 “传统技法当代转化”的探索——“陈威的笔墨,既有古人的‘韵’,又有今人的‘情’”。接下来,这场写生将进入“意境升华”阶段,“地坛与海” 的神秘面纱,即将被笔墨揭开。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:http://www.entok.com.cn/variety/661.html